«Cuerpo sobre cuerpo, se formaba una muralla compacta i numerosa. Había mujeres que resistían el peso de diez o doce, otras tendidas encima, a lo largo, a lo atravesado, en todas direcciones. Era materialmente imposible desprender una persona de esa masa compacta y horripilante. Los más desgarradores lamentos se oían del interior de la iglesia”. Así describía el día después el diario El Ferrocarril la devastación dejada por el incendio de la Iglesia de la Compañía, el peor siniestro en la historia de Santiago, en donde una de cada 27 mujeres capitalinas murió y el cuál que originó el nacimiento del Primer Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

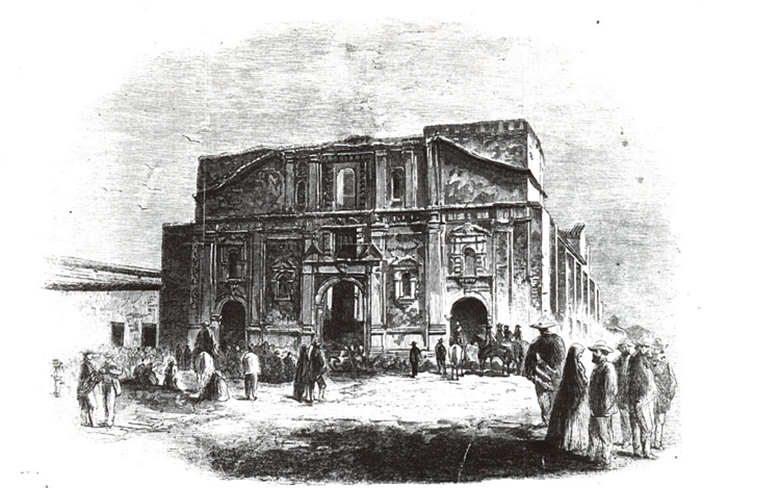

Lámina litografiada de P. Cabot del incendio del templo de la Compañía.

Corría 1863 y el templo, ubicado en donde hoy se ubican los jardines del ex Congreso Nacional, era uno de los más concurridos por la población que en ese entonces no superaba los 122 mil habitantes.

Ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, era el cuarto intento de iglesia, luego de las destruidas por los terremotos de 1647 y 1730 y la que cuya torre resultó incendiada en 1841 tras una chispa eléctrica atraída por las campanas durante una tempestad o, según otra versión, a causa de una lechuza impregnada de aguarrás que los alumnos del Instituto Nacional prendieron en una costosa jugarreta.

Tras la restauración de la iglesia, el presbítero Juan Bautista Ugarte fundó en 1855 la institución de las Hijas de María que llegó a congregar a 5 mil mujeres de alta sociedad junto a sus respectivas criadas. Fue parte de este grupo, el principal asistente al fatídico 8 de diciembre de 1863, fecha en la que se clausuraba el mes de María.

A continuación transcribimos el relato de Francisco Encina y Leopoldo Castedo en su libro Resumen de la Historia de Chile (1954):

La sociedad de Santiago acudió en masa a la invitación del prelado. A las tres de la tarde, cuando aún faltaban cinco horas para dar comienzo a la solemnidad, llegaban las primeras devotas para conseguir un buen lugar. Una hora después, un hormiguero humano, cual inmensa ola negra, cubría los alrededores de las puertas, la plazuela y las aceras de las calles que daban acceso al tempo. El arzobispo Valdivieso, que no veía con buenos ojos la suntuosidad mundana de tal culto, inspeccionaba los fantásticos preparativos, las 7.000 luces, los 1.200 globos de color y la profusión de flores y adornos de tul y lienzo que vestían las murallas, las pilastras y los pedestales de las imágenes. Se retiró con ceño adusto, repitiendo el estribillo: “¡Prudencia, prudencia, prudencia!”.

A las 5 de la tarde se oyó el ansiado chirriar de las cerraduras que anunciaba la apertura de las puertas. Los esfuerzos del capellán y de la policía resultaron inútiles para contener el frenesí del alud que se lo llevaba todo por delante. Las mujeres que, asustadas por la congestión, pretendieron salir, no lograron hacerlo, salvo unas diez o doce afortunadas que consiguieron salvar sus vidas a costa de magulladuras sin cuento y el destrozo de las vestiduras. Los sacristanes comenzaron la interminable faena de prender 7.000 luces de vela, de parafina. “Alumbraba el templo como la gloria”, comentaban después algunas de las pocas sobrevivientes.

La función debía comenzar a las 7.15. Después del aluvión, no cabía literalmente una persona más en el templo y en las puertas forcejeaba una creciente multitud.

La media luna que servía de pedestal a la imagen de la Virgen en el altar mayor tenía un solo pie, y con el viento ganaba un acentuado balanceo. Minutos antes de las siete, la llama de un vaso inflamó las hilachas de una de las flores que la adornaban. Alguien intentó apagarla con fuertes soplidos. En vista de ello, el contumaz se quitó la chaqueta y las golpeó con la esperanza de ahogar en germen el fuego. Ahora no fueron tres o cuatro, sino centenares de chispas las esparcidas. Algunas alcanzaron hasta los ramos y adornos de gasa del altar mayor, abrasándolo entero en una gran llamarada.

Unísono clamor de espanto llenó los ámbitos de la nave principal. Algunos escaparon diligentes por la sacristía. Otros lo hicieron por la puerta que enfrentaba el Congreso. Pero los infelices que colmaban las naves laterales no vieron las primeras llamaradas. Juzgando que se trataba de un terremoto, se precipitaron en masa hacia la puerta principal y la que daba a la calle bandera. Algunos hombres que se percataron del incendio y de que había tiempo para salir con orden gritaron: “¡No se muevan! ¡No hay peligro! ¡Hay tiempo!” Su voces entremezcladas con las de “¡Apaguen!”, “¡Misericordia, Señor!”, se perdieron en el griterío general.

Pronto los fatídicos resplandores de fuego, que había ascendido por la cúpula, iluminaron todo el templo. Los pocos que habían permanecido en sus asientos esperando que pasara la alarma, se lanzaron a su turno hacia las puertas. El número de víctimas habría disminuido, tal vez, en varios centenares si los que estaban en los portones, ignorantes de la catástrofe, no se hubieran precipitado al interior para llenar el hueco de los que salían. El encuentro de unos y otros provocó la caída de algunas mujeres. Las que venían detrás, ya completamente histéricas, se amontonaron sobre las primeras, y a poco una verdadera muralla humana tapiaba la salida. Cuando los soldados y policías intentaron evitar el paso de los que entraban y facilitarlo a los que salían, ya era tarde.

Reproducción de grabado, 1900.

Con la misma velocidad del fuego que devoraba cortinajes y cuerpos humanos, se esparció por todo Santiago la trágica noticia. Los maridos y hermanos corrieron hacia la iglesia, con la esperanza de salvar a los suyos. El reloj de la torre dio pausadamente las siete de la tarde. El fuego no había traspasado las murallas. Por un momento renació la esperanza de los angustiados espectadores del exterior. Mas, al alzar la vista hacia la cúpula de madera que se elevaba en el centro del templo, vieron una enorme columna de humo negro que subía con trágico incremento. Minutos más tarde, la cúpula alumbraba Santiago entero, cual una gigantesca antorcha.

Llegaron los diminutos bombines de la artillería, del Teatro Municipal y de la policía. Los hombres corrían desazonados, fuera de sí, preguntando con un nudo en la garganta por sus esposas, hijas o hermanas. Las madres y los niños daban gritos desgarradores. Pasó un bulto blanco llevador por cuatro hombres. Era “una de las joyas más brillantes de Santiago”, doncella que tenía un costado carbonizado y el otro cocido. Su agonía duró hasta la una de la madrugada. Nuevos espectros eran transportados con un soplo de vida. Se trataba de los que habían caído junto a la muralla humana de la puerta y los alcanzados por las llamas en los momentos en que trepaban por ella. El presidente, los ministros, el intendente, contemplaban con la desesperación de la impotencia los hacinamientos de cuerpos humanos. A veces, mujeres a las que el terror había centuplicado las fuerzas, rodaban desde lo alto de la muralla palpitante, magulladas, desnudas. Otras, como endriagos apocalípticos, con los cabellos ardiendo, corrían algunos metros para caer a poco junto a los cadáveres que tapizaban las calles adyacentes.

Pasado el primer estupor intentóse organizar el salvamento de los sobrevivientes. Cadenas de hombres, empapados en agua y asidos de las manos para no quedar, a su vez, presos de los que a ellos se asían, comenzaron a deshacer la muralla de 30 hileras de cuerpos superpuestos. Por cada cien cadáveres o brazos arrancados lograban salvar a alguna mujer. Se vieron de continuo actos de inaudito heroísmo, prodigios de coraje, de sangre fría y de esfuerzo sin desfallecimiento. El cónsul norteamericano y Meiggs no anduvieron a la zaga en el heroísmo colectivo.

Lámina de Treutler, Paul, 1822-1887.

Los rostros carbonizados de las innumerables víctimas relataban con escalofriante elocuencia lo que debió ser el calvario dentro del templo. Los esfuerzos de las que pugnaban por salir y de los que luchaban por salvarlas duraban ya una hora. A las 8 se hundió la cúpula central, en horrísono estruendo que apagó los clamores de auxilio, los sollozos, las imprecaciones y las plegarias. El interior de la iglesia se llenó de humo y polvo. Momentos después, el aceite y la parafina, que las arañas derramaron sobre el piso al caer, encendieron una colosal llamarada, que se extendió a los vestidos y a los cabellos de las pocas sobrevivientes, aureoleando su agonía con infernal resplandor.

Luego cayeron la torre y el campanario. El martirio de las dos mil mujeres que quedaron encerradas terminó, al fin, con el descanso de la muerte. Las campanas de todas las iglesias de Santiago doblaban la letanía del duelo general. No había hogar santiaguino, prácticamente, que no hubiera contribuído con una víctima al holocausto.

La Iglesia de la Compañía no volvió a levantarse.